«Врёт, как очевидец»

История, увы, не точная наука вроде математики, где есть неоспоримые и доказываемые истины. В десятеричной системе дважды два – четыре, и ничего с этим не поделаешь. В истории гораздо сложнее, так как толкование событий, а иногда и сам факт события (а был ли мальчик?) основывается на источниках, письменных или других, которые создали люди, а людям свойственно и ошибаться (память подвела) или сознательно, с какой-то целью, вводить в заблуждение, или неправильно интерпретировать события, участником которого они были.

История субъективна, и ничего с этим не поделаешь. И ещё, на данный момент, начало 2025 года, я остался единственным живым из тех, кто участвовал в создании нашего движения.

Я почитал несколько публикаций об истории создания секции парусного туризма в Москве и решил добавить своё (само собой, субъективное) виденье тех событий, активным участником которых был.

Вроде бы какое дело, как зарождалось движение, главное – результат. Но вот посмотрел публикации знакомых, описывающих этот процесс, и подумал, что может кому-нибудь будет интересно. Понятно, что каждый видит по разному, кто-то не знает фактов, а некоторые передергивают, чтобы навязать своё видение.

Вот что пишет в книге «Но лишь бы паруса над головой» многоуважаемый Михаила Лимонад;

...К 1972 году одиночные плавания мне порядком наскучили. Я начал мечтать об эскадрах для совместных походов. А никого рядом с подобным моему судном не было. Народ сплавом увлекался, под парусами я никого не встречал. Родитель мой и тут подсказал дельный путь: в его время все соединялись в турклубе на Рабочей улице.Я и пошёл туда. Клуб был в двухэтажном зданьице, похожем на довоенные бараки, но жизнь там туристская кипела на профессиональном уровне. Встретила меня инструктор клуба Юля, невысокая блондинка, объяснила, что всё по плану делается. А моих интересов в плане нет. И объявления печатаются тоже в афише плана работы. Только поздней осенью удалось благодаря Юле напечатать страстный призыв к скрывающимся от планового туризма братьям по парусу. Назначен был день встречи…

В первый день пришло несколько человек. На разведку. (…) А через месяц уже и яблоку в тесном зале негде было упасть. (…) Встал вопрос о базе нового флота, о его признании как самостоятельного вида туризма, о походах и гонках. (…)

И тут Юра Илюшечкин сказал, что из окна электрички под Калининым (теперь опять Тверью) видел плёс на Московском море, пустынный и живописный, там надо базу делать и, может быть, и гонки проводить. (…) Решено было на майские праздники 1973 года ехать смотреть место. Первые парусные гонки туристских судов были объявлены.

Официальный туризм знать нас не желал. Нас сочли неполноценным ответвлением «настоящего» водного туризма. Требований нет, отчётов о походах нет, ну ничего нет. Стало быть, нет такого туризма! Но несколько раз объявления мы все-таки с Юлиной помощью напечатали.

В объявленный день (…) на тенистой лесной канаве началась первая сборка флота будущего Парусного берега. (…) Выходим на открытую воду к закату, почти штиль. На воде никого не видим, идём по заданному курсу. С полощущими парусами, гребём. (…)

Вдруг на фоне берега показалось судно незнакомого очертания – «Мева» Миши Дымова. К моменту старта собралась уже внушительная эскадра: две байдарки и одна «Мева». И пошли они туда, где потом и был много лет наш легендарный «Парусный берег»! (…) Если бы кто-нибудь тогда сказал мне, что на этом поле места для флота будет не хватать, я бы ни за что бы не поверил.

А вот отрывок из статьи Виктора Белоозерова в журнале «Яхтинг в России» № 3(39) 2000 год, написанной к 25-летию парусной секции.

Прошло уже более четверти века с того момента, когда в 1973 году в Московском городском клубе туристов на Большой Коммунистической по объявлению, написанному Михаилам Лимонадом, собрались туристы-байдарочники, которые использовали самодельное парусное вооружение при путешествиях по озёрам и водохранилищам, а к ним присоединились немногочисленные тогда владельцы импортных разборных швертботов (польская "Мева" и немецкий "Дельфин"}. Этап становления коллектива, формирование его творческого ядра продолжался до 1974 года.В июне 1974 г. парусная секция Московского туристического клуба послала экипаж А.Карпухина для участия во 2-й регате разборных парусных судов в Лосеве. Неожиданно друг для друга там оказались ещё два экипажа из Москвы, рулевыми которых были Валерий Перегудов (в будущем конструктор "Альбатроса") и Виктор Белоозеров. Мы увидели, что в Ленинграде идея плавания на байдарках под парусами уже получила признание и находит сторонников в других городах, например, в Николаеве, откуда приехал на гонки экипаж Сарина, который своим участием от лица Николаевского кораблестроительного института как бы научно подтвердил правильность этой идеи. Дебют москвичей был успешным -- экипаж Белоозерова занял 1-е место.

Это вдохновило парусную секцию Московского турклуба в том же году провести аналогичные гонки. Первые московские соревнования состоялись в июле 1974 г. на Борцинском плёсе Иваньковского водохранилища. На этих соревнованиях конструкция парусной байдарки с боковыми поплавками В.Перегудова имела явное преимущество перед всеми другими судами. С этих пор берег Московского моря на 15 лет стал базой туристов-парусников.

Вот что писал Володя Байбаков:

...Мне выпало быть возмутителем спокойствия: где пинком, где за шиворот старался выпихнуть народ на большую воду. В морские походы ходили только «мевщики», было их единицы: Миша Власенко, Нинель Дорошенко, Леша Тимофеев, еще несколько ребят. Байдарочники, а их было большинство, боялись большой воды как черт ладана.

Почти так все и было. Благодаря инициативе М.Лимонада и Ю.Илюшечкина осенью 1972 года в МГКТ на Рабочей улице (именно там, а не на Преображенке!) стали собираться люди, мечтавшие о путешествиях под парусом. Если Михаил был новичок, как он сам это отмечает, то многие занимались парусным спортом раньше в яхтклубах (были и перворазрядники по парусному спорту), но их это не устраивало – тянуло в самостоятельные путешествия вне системы федерации парусного спорта.

Но именно почти так, а ведь детали тоже интересно сохранить для истории. Как один из основателей Парусной секции, хочу поделиться своими воспоминаниями и тем, как мне это запомнилось (слава богу, память пока не подводит). Но в начале о том, как я дошёл до такой жизни.

Я лично ходил под парусом, взял в руки шкот, ещё в детстве, в 7-летнем возрасте, потом походил ещё немного, но бросил. Мне хотелось путешествовать, а в системе яхтенного спорта в СССР это было сверхсложно.

Дело было в самой системе организации парусного спорта в СССР. Яхтклубы были «заточены» под олимпийские виды спорта. Гонки, гонки. Чиновникам из Комитета по физкультуреьи спорту и Федерации парусного спорта нужны были спортсмены-гонщики, и причем только в Олимпийских классах, остальные направления их не интересовали и были в загоне. Доходило до абсурда. Только исключили из программы Олимпийских игр класс «Дракон», как сразу в стране вся спортивная деятельность в этом классе закончилась, яхты оказались заброшенными, хотя Чемпионаты мира и Европы проводились. И, когда через 4 года «Дракон» опять вернулся в программу ОИ, наши спортсмены оказались к этому не готовы.

В яхтклубах были и так называемые «крейсерские яхты», на которых совершались «дальние спортивные плавания», но их было ну очень мало. Это потом стали строить «шестерки» (Л-6) и «тешки» (швертботы Т-1, Т-2) и закупать «крейсера» польской постройки, но всё равно это были единицы. И поэтому попасть в поход на такой яхте было ой как непросто. Каждая лодка была практически пожизненно закреплена за каким-то капитаном, чаще всего старый гонщиком, отошедший от гонок. Да и экипажи были сложившиеся из друзей. Это можно было понять, «Крейсера» приобретались обычно какой-то организацией, сотрудники которой были членами спортобщества, которому принадлежал яхтклуб, «Спартак», «Аврора» (министерства Среднего машиностроения), «Буревестник», «Труд» и так далее.

Местком выделял деньги по настояниям какого-то сотрудника-яхтсмена, лодка приобреталась, ставилась в яхтклуб и, само собой, на ней этот инициатор покупки и ходил, а экипаж набирал из своих знакомых. (Сам наблюдал пару раз этот процесс). А посторонним, даже членам клуба, попасть в экипаж было, хотя и возможно, но сложно. Приходишь в клуб, тебя могут взять на какую-то лодку, будешь всю зиму её обихаживать, а когда яхта уйдёт в «дальнее плавание», тебе говорят, что, извините, в этом году не получится, мест нет. Возможно, если повезет, возьмут в перегон до Онеги, а уж в Онежских гонках и походе по Онеге или Ладоге уже точно участвовать не получится. Это я испытал на своей шкуре. У отца в его ведомстве (Госплан СССР) были яхтсмены, которые меня познакомили с парусом ещё в семилетнем возрасте, были и яхты в одном яхтклубе. Походил, познакомился с обстановкой, понял, что дальше Пироговки я долго ходить не смогу, а потому бросил это дело, так хотелось путешествовать. Стал заниматься туризмом всех видов (пеший, лыжный, горный, спелео, водный).

И вот, когда стал плавать на байдарках, столкнулся с такой проблемой. Плывёшь по речке, выходишь на озеро или на большую реку, а там плыть уже скучно. Гребешь, гребешь, как будто на месте стоишь, на открытом пространстве расстояния всегда кажется меньше. Тут приходит мысль, а хорошо бы парус поставить. И как-то, выйдя с узкой речки на широкую, решились. Ветер был попутный, фордак, поэтому взяли пару весел, солдатскую плащпалатку, и под таким прямым парусным вооружением пронеслись несколько километров. Понравилось и заинтересовало, а можно ли нормальное парусное вооружение на байдарке поставить? Будет ли он ходить в лавировку? И как с безопасностью на таком узком суденышке без балласта? Прецедентов я не наблюдал никогда не слышал об этом варианте, а знакомые яхтсмены все как один отговаривали от такого шага, мол очень неустойчивая посудина, ходить на ней будет сверхопасно. А было это году в 1971, когда компьютеров и интернета не было и в помине. Это сейчас легко найти нужную информацию (хотя и не всегда достоверную). Но была туристская литература, например книга «Спутник туриста» (1963 год). Открываю и читаю – обнадеживает:

Ходить-то можно, но рекомендуют использовать, в основном, рейковые паруса. На таких как-то походил раньше, впечатления не очень хорошие.

Но вскоре мне повезло – в антикварном отделе букинистического магазина нашел (и купил за рубль 25 копеек!) книгу Н.Ю.Людевига «Парусный спорт» 1931 года издания. А там в главе «Типы парусных судов» черным по белому - «По назначению и величине парусные спортивные суда разделяются на БАЙДАРКИ, гиги, ботики и яхты различных величин». И, мало того, под этим текстом рисунок байдарки (двухмачтовой!) с БЕРМУДСКИМИ парусами. Восторгу не было придела! Но под рисунком заставляющая задуматься фраза «Байдарка, имея …выдвижной, т.е. подъёмный киль». Как я этот киль (конечно, Людевиг имел в виду шверт) сделаю на своём «Салюте»? Но тут на помощь пришла наша советская торговля. Захожу как-то в магазин «Турист» (справка для молодежи – раньше он находился на набережной Тараса Шевченко недалеко от гостиницы Украина).

А в магазине, не верю своим глазам, стоят две парусные лодки – разборный швертбот «Мева» и байдарка «Нептун». Бери, не хочу! Хочу! Хочу! В «Меву» влюбился сразу, но эта любовь мне не карману, стоит 300 рублей, а мой оклад 130, а у меня дома молодая красавица жена студентка и потёртый жизнью трехместный «Салют». «Нептун» не прельстил, тем более своя байдарка уже есть. Но! Глядя на неё я узнал и понял, как решается вопрос со швертом, на «Нептуне» стояли боковые шверцы, о которых я не знал и ранее не видел и не слышал. Это потом на картинах старых голландцев я рассмотрел, что такие шверцы использовались сотни лет назад даже на больших судах. (Позже, в 2011 году насмотрелся на них на внутренних водах Голландии).

Решил, что буду делать для своего «Салюта» нормальное бермудское вооружение. Сразу возникли две проблемы – КАК и ИЗ ЧЕГО делать. Как, это про конструкцию, про узлы, детали. С гоночного швертбота не скопируешь, та, что стояла на «Нептуне», не понравилась. Это потом появилось много публикаций, и в журнале Катера и Яхты, и книги Валеры Перегудова и Юры Кужеля, моих хороших знакомых. (Как потом выяснилось, в КиЯ уже были опубликованы описания и чертежи, но тогда именно этих номеров не было у меня в библиотеке.)

Еще в 1968 г. журнал «Катера и яхты» опубликовал статью В.Е.Азаренко «Парусное вооружение байдарки» (№ 13, стр. 92).

В 1969 г. – статью Б.В.Назаретского «Паруса для байдарки Саламандра» (№ 21, с. 83)

В 1970 г. – статью А.К.Славянского «Что можно сделать из байдарки «Нептун»?» (№ 26, с. 90).

И в 1971 г., а именно тогда я начал вооружать свой «Салют» – .статью Ю.В.Баркана «Байдарка «Салют» под парусами» (№ 30, с. 30).

Поскольку этих материалов я не видел, то пришлось напрячь мозги и инженерное мышление, и, разрабатывая узел, учитывать свои технические возможности ,благо что доступ к некоторым станкам у меня был.

Вторая проблема – ИЗ ЧЕГО. То есть какие материалы использовать. «Достать» материалы было не так просто. Это сейчас можно спокойно купить любую железяку, любую ткань, а тогда… Было три источника разжиться. Металл можно было добыть на свалках металлолома. Одна была в Останкино, недалеко от станции, вторая у станции Силикатная. Посещать их надо было в выходные, нерабочие дни, когда никого, кроме сторожей там не было. Этими свалками пользовалось множество туристов. У меня лично была ещё одна свалка, на работе, на территории «почтового ящика». Здесь надо было осторожно копаться, поскольку туда выбрасывались изделия, приборы и из соседнего, химического института, ВНИИХТ. Неизвестно, какой дрянью могли быть испачканы эти изделия.

Позже, в середине 70-х, в Москве открылись пара магазинов «Сделай сам», где стали продавать отходы с разных предприятий. «Шкуры» для самодельных байдарок и катамаранов часто шили из так называемой ткани «Совтрансавто», материала, которым были обтянуты трейлеры этой фирмы. Каким образом ребята договаривались с водителями, для меня тайна. Вообще то это было «хищение социалистической собственности», туристы охотились за тканью, а за ними охотились милиционеры.

Так, однажды милиция задержала председателя нашей секции Володю Кузнецова, который нёс в рюкзаке сверток этой ткани, не прикрыв её хорошо. Обошлось малой кровью – ткань отобрали, но других последствий для Володи не было.

В конце концов я всё начертил, соорудил и даже собрал в подъезде своего дома весной лодку со всем вооружением (благо, что высота потолков позволяла). И в мае 1972 года со своим приятелем Валерой Варлашкиным и женой мы поехали на станцию Московское Море и там испытали лодку. Ветер был, волны не было, лодка ходила не только на фордаке и галфинде, но и в бейдевинд. Научились даже делать поворот оверштаг. Лавировать можно! Интересно было, как она будет вести себя в более сильный ветер и на волне.

В конце концов я всё начертил, соорудил и даже собрал в подъезде своего дома весной лодку со всем вооружением (благо, что высота потолков позволяла). И в мае 1972 года со своим приятелем Валерой Варлашкиным и женой мы поехали на станцию Московское Море и там испытали лодку. Ветер был, волны не было, лодка ходила не только на фордаке и галфинде, но и в бейдевинд. Научились даже делать поворот оверштаг. Лавировать можно! Интересно было, как она будет вести себя в более сильный ветер и на волне.

Это мы проверили уже в августе, поехав в Карелию, где прошлись по озеру Кереть и реке Воньга, протекающей по цепи озер.

А в августе 1992 года прошелся на «Салюте-3», вооруженном бермудскими парусами, по цепи карельских озер.

Встреченные на маршруте туристы специально подходили, чтобы посмотреть невиданное вооружение. А с парусами никого не встречали. Лодка ходила на всех галсах, в том числе и в лавировку, причем лавировали даже на нешироких участках рек.

Но вопросы остались, да и хотелось пообщаться с единомышленниками. Но как на них выйти, тогда же не было всяких соцсетей.

И тут, зайдя осенью 1972 года в городской Клуб туристов на Рабочей улице, увидел объявление о создании секции парусников, о котором писал Лимонад.

Всю зиму, раз в неделю, мы собирались, что-то обсуждали. Я очень уважаю Мишу Лимонада: он яркий, талантливый, широко одаренный человек; художник, архитектор, бард. Но он, будучи очень харизматичным, подавлял всех в этом обществе и посвящал наши встречи в основном тому, что ему лично казалось наиважнейшим. Столько разговоров о флажковой сигнализации, вымпелах и тому подобных второстепенных вещах, что не оставалось время на что-то другое. А большинству в первую очередь, надо было решить проблемы технические и походно-методические. (Один мой приятель, с кем раньше занимался спелеотуризмом, в конце концов, сказал, что эта говорильня ему надоела и ушёл, жаль, что навсегда). Конечно, делились меж собой, обсуждали, но как-то в кулуарах. Польза от этих собраний конечна была, по крайней мере, я уже не чувствовал себя одиноким в своем увлечении, завел знакомства. Самое позитивное решение, принятое тогда — организовать весной на водохранилище соревнование: регату, где можно будет живьем посмотреть, кто что изобрел и на чем и как ходит.

За зиму сделал ещё один экземпляр парусного вооружения и майские праздники с приятелями на двух «Салютах» сходили в поход по большей акватории – Псковскому и Чудскому озерам от Пскова до Гдова. В процессе проработки маршрута меня немного подтачивал червячок сомнения, ведь Чудское озеро побольше Московского моря и Карельских озер, по которым я ходил. Больше акватория, больше волна. И как будут себя вести «Салюты» на волне, мы не знали и некому было об этом рассказать.из нашего окружения.

И тут приятная неожиданность. Почему-то в этот год первый номер журнала Катера и Яхты попал в мои руки с опозданием, только в середине апреля. И вот открываю его (КиЯ 1973 год, №1 (41), а там статья Х.И. Пругера «Байдарки в море».

Из неё узнаю, что такой идиот я не один, что ещё 2 года назад некоторые (Константин Маньковский с женой) ходили на парусных байдарках по Азовскому морю, а потом вовлекли в подобную авантюру ещё одну семейную пару. Внимательно изучил статью. Ничего дельного, честно говоря, из неё не извлек, кроме понимания, что ходить по большой воде на таких судах можно. Правда, они сделали тримараны, приделав надувные поплавки для остойчивости. Не понравились сиденья для откренивания. Представил себе, что сижу на наветренном борту узенькой (90 см) лодки, а тут или подбегает с другого борта неожиданная неправильная волна, или ветер резко изменил направление. Самый мокрый оверкиль – на ветер!

(Добавлю, что через пару лет на соревнованиях в Кавголово на приз КиЯ был свидетелем, как одновременно легли 3 или 4 байдарки, шкотовые которых откренивали, сидя на выносных сиденьях – порыв ветра неожиданно ударил с не той стороны. А я, шедший после плохого старта за ними, неожиданно вышел в лидеры).

И ветер посильнее и волна, но байдарки вели себя великолепно. (фото не сохранились, увы, благодаря одному подлецу, кандидату исторических наук, уничтожившему огромную часть моего фотоархива).

Да, весной 1973 года (раньше, чем в Питере первые гонки на Приз КиЯ) на Московском море (там, где я двумя годами раньше с Валерой Варлашкиным испытывал своё вооружение), были проведены первые «гонки». Собралось лодок 10-12, точно не помню. Но уж точно не 3, как Лимонад пишет. (Мева, кроме Дымова, была и у Лимонада). Почему беру слово гонки в кавычки – гонок, как таковых, не было, 2 дня стоял идеальный штиль, а не как описывает Лимонад! В лагере на берегу опять обсуждались какие-то второстепенные вопросы, а флажковая сигнализация просто задолбала.

Имея к тому времени опыт двух походов на парусных байдарках (Карельские озера и Чудское озеро), не говоря о других видах туризма, которым занимался серьезно с 1959 года, понял, что тут ничего ценного, с точки зрения опыта, не приобрету. Вероятно, это почувствовали и другие, поскольку встречи в Клубе «приказали долго жить»., тем более что Миша Лимонад на 2 года исчез из нашей тусовки – занимался диссертацией.

И тут в конце года, купив очередной номер «Катеров и Яхт», был шокирован. На обложке – фото и такой текст.

Да, в Питере получилось лучше. А весной 1974 года в журнале появилось вот такое объявление:

Сразу позвонил, уточнил. Подготовили с приятелями два «Салюта» и отправились в Питер вчетвером (я, Сергей Никонов, с которым ходил по Чудскому озеру, Юра Мерков и Лида Шаленко, которые только учились ходить). (В 1975 году Никонов и Шаленко от нашей секции участвовали в ралли в Польше на Мазурских озерах, об этом позже). Это немного противоречит тому, что писал Виктор Белоозеров ( Яхтинг в России, №3 (39), 2000). Вот его текст

«В июне 1974 г. парусная секция Московского туристического клуба послала экипаж А.Карпухина для участия во 2-й регате разборных парусных судов в Лосеве. Неожиданно друг для друга там оказались ещё два экипажа из Москвы, рулевыми которых были Валерий Перегудов (в будущем конструктор "Альбатроса") и Виктор Белоозеров»

Никто меня туда не посылал, некому было: секции, как таковой, еще не существовало!

Сойдя в Лосево в полдень в пятницу, не сразу поняли, где же соревнования будут проходить. Тут появился высокий мужчина, за спиной которого была огромная байдарочная упаковка. Наш! Подбежали, спросили, узнали и пошли вместе. По дороге разговорились и оказалось, что коллега тоже москвич. Познакомились, собеседник представился Валерием Перегудовым. С того дня и до его кончины мы с ним дружили, хотя вместе и не ходили. (О Валерии и других создателей и деятелей московской парусной секции будет ниже).

Оказалось, что на участке, отведенном для бивуака, мало места и мы с Валерием перебрались на противоположный берег Суходольского озера, где и разбили свой лагерь.

Это Байдарка Валеры Перегудова с аутригерами.

В № 55 Катеров и Яхт (1975 год) Валера описал свою конструкцию.

Вечером на фоне заката мимо нас, искусно лавируя, несколько раз проходил «Колибри» с парусом, на котором было нарисован солнечный круг. (На переднем плане один из моих Салютов с поднятыми шверцами).

На следующий день мы познакомились с капитаном этой лодки, им оказался тоже москвич Виктор Белоозеров, с которым мы с тех пор дружим и даже много раз ходили вместе .

Соревнования проводились на Суходольском озере недалеко от станции Лосево.

Правила соревнований отличались от обычных правил для парусных соревнований. Самое главное отличие было в том, что старт давался без парусов и их можно было ставить, только пройдя стартовую линию на веслах. Паруса надо было поставить до следующей линии, на схеме, указанной как финиш. Сложной было прохождение от знака 3 до финиша, так как здесь было мощное течение воды, создаваемое Лосевским порогом. Лавировка здесь была совершенно не предсказуемая. Да и в другом месте было не так просто. Течение упиралось в противоположный берег, отражалось от него и шло в тот угол, где стоял знак 1. Лавировка и здесь была нелегкой.

Это я «кильнулся» во второй гонке.

Утром, на открытии соревнований, с речью от Центрального Совета по туризму выступил ещё один москвич – Сергей Николаевич Парфенов, человек, сыгравший в скором времени большую роль в организации нашего движения, в том числе в создании московской секции и «легализации» парусного туризма в системе самодеятельного туризма.

Ленинградцы лучше знали тонкости этой акватории, но мы упорно боролись, несмотря на то, что как-то в гонке мы с Лидой Шаленко «кильнулись», фотография этого момента попала в журнал.

Хотя мы приехали отдельно, но решили объединиться С Валерием и Виктором и создать команду Москвы. Выступили неплохо.

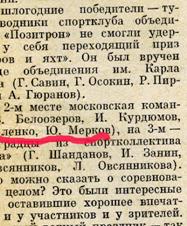

В журнале «Катера и Яхты» появился отчет.

Единственная ошибка в нем – вместо меня, рулевого, который получил грамоту, был упомянут Юра Мерков, мой шкотовый, который и не все гонки отгонял, я его на Лиду сменил – у Сергея Никонова были серьёзная поломка и он отдал мне своего матроса.

Единственная ошибка в нем – вместо меня, рулевого, который получил грамоту, был упомянут Юра Мерков, мой шкотовый, который и не все гонки отгонял, я его на Лиду сменил – у Сергея Никонова были серьёзная поломка и он отдал мне своего матроса.

После возвращения в Москву Сергей Николаевич обзвонил всех, кто был в Кавголово, и мы собрались в клубе на Рабочей впятером (Парфенов, Перегудов, Белоозеров, Никонов и я) и решили провести гонки в Москве. Никонов не смог по работе участвовать, остальные засучили рукава и уже в начале августа на Московском море провели первые соревнования. Обзвонили всех знакомых, в том числе и тех, кто ходил на собрания секции в прошлым году.

Лагерь устроили не на том месте, который потом стали называть «Парусным берегом», а ближе к станции, на месте, называем «Коровьем пляжем». В соревнованиях участвовало 17 экипажей. А в августе провели там же соревнования, которые получили название «Матч команд городов», в которых участвовали команды трёх городов – Ленинграда, Калинина и Москвы и экипажи 27 лодок.

О работе секции в «Катерах и Яхтах» № 54 (2 за 1975 г.) появилась статья «Парусные байдарки на Московском море»:

Осенью в клубе начались еженедельные встречи по четвергам, на которых обсуждали всё, что интересовало. Каждый раз приходило всё больше людей – работало «сарафанное радио». На одном собрании выбрали Бюро, а председателем Валерия Перегудова. Валерий Михайлович стал заниматься в основном организацией соревнований, вместе с Пушкиным, Метаном, и другими энтузиастами, потом он переключился на технику, изучение конструкций, Виктор стал почти постоянным главным судьёй, Сергей Николаевич стал заниматься связями с Центральным советом по туризму, «легализацией» паруса в туризме, и привлёк меня к этой незаметной, но важной в то время работе.

Сотрудники Городского клуба нас поддерживали, как могли, но они были связаны правилами, действующими в системе туризма. Туризм считался видом спорта, даже звания присуждали до мастера спорта. Но всё это относилось к определенным видам туризма, внесенным в квалификационную систему – горный, пеший, лыжный, водный и так далее. «Водники» паруса не признавали, и путешествия под парусом были не то, что вне закона, просто их не признавали как в системе туризма, так и в системе Федерации парусного спорта. Надо было паруса «узаконить».

Этим Сергей Николаевич Парфенов, старый известный турист, член президиума Совета по туризму и экскурсиям, и я занимались всю зиму. Надо было разработать Правила проведения парусных походов на разборных судах, Классификацию маршрутов и «протолкнуть» и утвердить их в разных комиссиях и инстанциях. Споры были горячие. Помню, что на заседании центральной маршрутно-квалификационной комиссии кто-то заявил, что плавание под парусом – неактивный вид путешествия! И это при том, что был такой вид «Автотуризм», вот где действительно стоял вопрос об активности. При разработке Правил проведения плаваний кто-то требовал, что бы каждую группу непременно сопровождало моторное судно!

Но в конце концов все преграды преодолели и парусный туризм попал в общую классификацию туризма. В Московском клубе в маршрутно-квалификационной комиссии стали рассматривать заявки и выдавать маршрутные книжки, я стал членом Московской МКК. А необходимость в них тогда была. Местами наличие «маршруток» проверяли. Сам пару раз (по Кременчугскому водохранилищу и Азовскому морю) смог продолжить маршрут, только предъявив маршрутную книжку представителям рыбоохраны (ходили мы весной, когда из-за нереста движение всех маломерок в этих районах было запрещено).

К весне 1975 года все организационные проблемы были решены, появился новый вид туризма.

Зимой, когда я в Центральном Совете занимался согласованием документов, от одного чиновника поступило неожиданное предложение – послать группу туристов в Польшу для участия в ралли на Мазурских озерах. Желающие нашлись, хотя гоняться надо было не на разборных судах, а на швертботах Омега. Оформлялись долго и мучительно – за границу же ехали, что в те годы было редкостью. Надо было оформить загранпаспорта (в те времена на руках их не было). Я занимался оформлением документов всю зиму. Увы, сам поехать не смог, начальство не пустило, но 15 человек погонялись в Польше на Мазурских озерах в августе 1975 года. Это событие как-то забылось, о нём никто и не упоминает.

Из тех, кто ездил, помню Сергея Никонова, Лиду Шаленко и Рубинчика. Сохранились слайды Сергея. Эта поездка освещена была в журнале «Катера и Яхты» №59.

После этого из-за трагических событий в семье я почти отошёл от организационной работы, хотя и продолжал гоняться...

Каждый четверг на собрания в клубе приходило всё больше народа. И когда в конце мая 1976 года парусники собрались на Парусном берегу, нас было уже 70 экипажей. И это было сделано меньше чем за год.

Потом создали Всесоюзную секцию парусного туризма, председателем стал Валера Перегудов. Вскоре начались трения с городскими секциями, всем что-то не нравилось, даже письма были в Центральный Совет по туризму и экскурсиям. Особенно недовольны были ленинградцы, то бишь питерцы. Всесоюзная секция приказала долго жить. Но сетка соревнований росла, кроме соревнований на Московском море, городских, стал проводиться Матч команд городов, ралли, а в Питере традиционные соревнования на Кубок «Катеров и Яхт», только они стали проводиться не в Лосево, а в Кавголово.

В конце 70-х годов возникла ещё одна проблема – инспектора ГИМС стали придираться: мол ходите под парусом, а удостоверения яхтенного рулевого нет. Даже если есть удостоверение на управление маломерным судном, там должна быть отметка о разрешении управлять парусным судном. Появилась мысль организовать для членов секции курсы рулевых парусных судов. Но как уговорить членов Квалификационной комиссии Московской федерации парусного спорта устроить такие курсы для неизвестных личностей, не членов каких-либо яхтклубов? Осенью 1979 года я стал обзванивать всех членов нашей секции на предмет желания поучиться. И тут повезло – звоню одному «мевщику», Талю Игоревичу Киселеву, спрашиваю, хочет ли он получить корочки рулевого второго класса, и узнаю, что Таль уже давно яхтенный капитан (в нынешней международной квалификации яхтмастер), известный яхтсмен, яхтенный конструктор. Он работал в Центральной лаборатории спортинвентаря ЦЛСИ (проект разработанной им яхты класса CR-8 был опубликован в первом выпуске журнала «Катера и Яхты» в 1963 год) и имеющий связи и знакомства на всех уровнях Федерации. Мы с ним пошли в квалификационную комиссию, возглавляемую Ириной Рискиной (семейка Рискиных стояла во главе всяких комиссий, оставила не лучшую память).

Интересный случай, характеризующий отношение чиновников Федерации к спорту. В один наш с Т.И. Киселевым в квалификационную комиссию при нас пришли виндсерфисты. Виндсерфинг тогда только появились в мире, в СССР доски даже не продавались, и энтузиасты строили их сами, сами устраивали соревнования, ну прямо как мы. И вот группа энтузиастов пришла в Федерацию с предложением наладить совместную работу, узаконить виндсерфинг.

Что тут началось! Вы не спортсмены, не яхтсмены, пляжники и знать вас не хотим. Но буквально через 2 или 3 года виндсерфинг был включен в программу Олимпийских игр, и те же чиновники возглавили это направление в Федерации! Но нам повезло, разрешили организовать курсы, похоже авторитет Т.И.Киселева сказался. Таль Игоревич и преподавателей нам подобрал очень компетентных, там были и члены сборной СССР, главный тренер яхтклуба «Аврора», опытные капитаны. Летом 1980 года, после сдачи теоретических дисциплин, сдавали и практический зачет, который у нас принимали аж на гоночной яхте «Дракон». В марте 1981 сдавшие получили корочки «рулевых второго класса», это сейчас как Дэйшкипер. Следует заметить, что, начав эту апупею, завершить ее я не смог, отошёл от общественной работы из-за сложных и трагических семейных проблем, оформлением документов занимался Гриша Шмерлинг.

После постройки своей крейсерской яхты «Аскет» я ещё несколько лет участвовал в соревнованиях и некоторых мероприятиях секции.

В Политехническом музее была лекция о походах на разборных парусниках, мы выставляли в фойе свои судёнышки и рассказывали о походах.

На Останкинском пруду проходила съёмка Клуба Кинопутешествий с Юрием Сенкевичем, с демонстрацией наших судов, ходили перед камерами, на фоне парусов шли титры передачи.

… , Н.Андрианов, В.Ксендзов, Ю.Сенкевич, С.Парфенов.

Теперь воспоминания о некоторых действующих лицах. Мы долго поддерживали отношения и ходили в походы. Фото из наших совместных плаваний можно посмотреть здесь в архиве фотографий.

Юра Илюшечкин с сыном прошёл на нашем «Аскете» от Капотни до Петрозаводска, увы, фото не сохранились.

Коля Метан также с сыном ходил со мной из Капотни на Рыбинку.

С Валерой Перегудовым, с которым познакомился в 1974 году в Лосево, ещё долго встречался, несколько раз заходил на яхте в Сенную губу, стояли на причале у его дома, парились в баньке.

И ещё про Перегудова. Его книги пользуются огромной популярностью среди туристов. Но этого могло и не быть, точнее, они не были бы такими востребованными. Однажды Валерий позвонил мне и сказал, что написал книгу и хотел бы, чтобы я о ней высказался. Приехал к нему домой, был не один, кто был ещё, честно не помню, но кажется Володя Байбаков. Валера дал нам в руки по экземпляру машинописного текста, читайте. Пролистав не читая, мы дружно высказались, что это не то, что нужно туристам! Книга была теоретическая: таблицы, графики, формулы, но ни одной конструкции, чертежей деталей узлов. Валерий, к счастью, понял, не посчитал наши слова критиканством, и переработал книгу. Она вышла в свет уже в том виде, который мы знаем. А вторая редакция этой книги стала настоящей энциклопедией, библией туристов-парусников.

Ближе всего я сошелся с Виктором Белоозеровым. Дружили семьями, отмечали всякие даты, собирались, чтобы рассказать о своих походах, посмотреть фото. Пять раз Виктор с Юлей ходили со мной по Средиземке, начиная с 2004 года. 2004 год из Греции по Эгейскому морю, 2005 по Турции от Бодрума до Кумера, 2006 – по Хорватии, 2007 год. - вокруг Пелопоннеса от Афин до Корфу, 2012 год – с севера Корсики до Палермо на Сицилии.